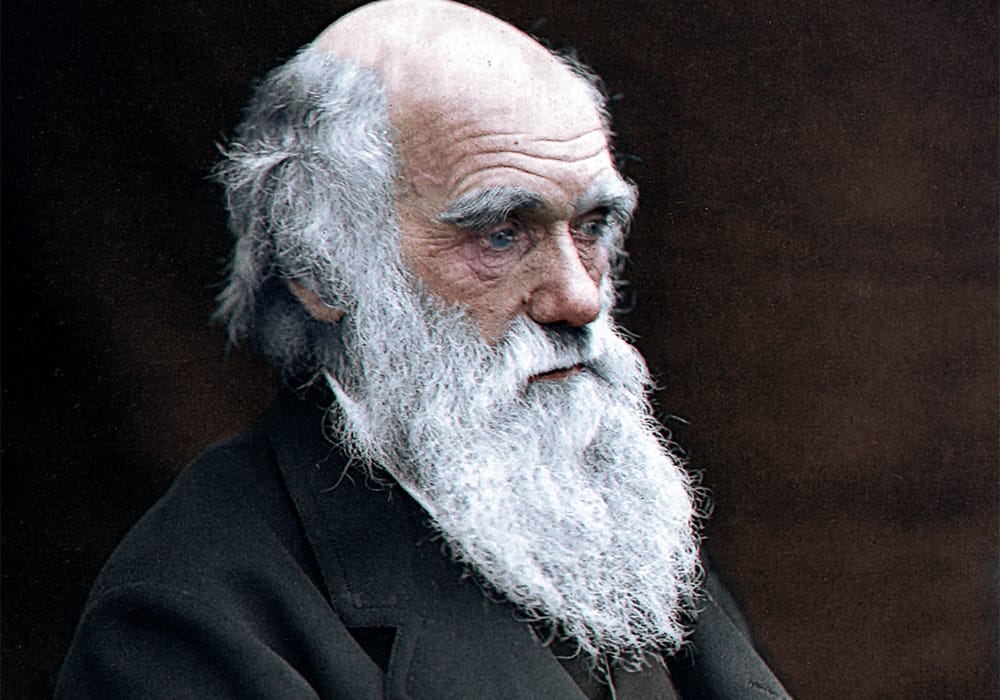

Charles Darwin, em sua passagem pelo Brasil em 1832, escreveu com uma franqueza cortante: “É uma terra de escravidão, portanto de decrepitude moral.” Ele testemunhou horrores que o marcaram para sempre. Viu uma escrava de idade atirar-se de um precipício para não ser recapturada. Viu um jovem mulato ser brutalmente espancado noite após noite por seu senhor. Leu a banalidade da violência nos gestos cotidianos, nas casas onde as senhoras usavam tarrachas para esmagar as articulações dos dedos dos escravos domésticos. E registrou tudo com precisão moral absoluta. “Quando escuto um grito na madrugada, penso que é aquele escravo brasileiro e tremo todo.” Nada resume melhor o grau de degradação que encontrou aqui.

Não era um julgamento apressado. Era observação direta de um naturalista que atravessou oceanos, descreveu animais e continentes, e que, ao chegar ao Brasil, encontrou o único cenário capaz de transtorná-lo emocionalmente por décadas. Darwin não descreveu indígenas nem culturas tradicionais. Ele falou do brasileiro típico da época, do ambiente social que aceitava a crueldade e a ignorância como rotina e chamava isso de ordem.

Saltemos agora para o nosso próprio tempo. A ONU admoestou publicamente o Brasil pela condução da COP30. A imprensa internacional destacou o fiasco logístico e estrutural de Belém. The Guardian falou em desorganização evidente. O New York Times descreveu a cidade como sede problemática. Le Monde foi direto: sem preparo, a cúpula corre risco de fracasso. Há fatos; não há exercício de imaginação fértil capaz de escondê-los.

O premiê da Alemanha, figura conhecida em seu país pelo diálogo, fez uma crítica objetiva. Desnecessária, é certo. E bastou isso para ser transformado no grande vilão dos trópicos, alvo preferencial de uma cultura que idolatra narrativas fáceis e confortáveis, ao passo que foge desesperadamente da autocrítica. No lugar de examinar as falhas, preferiram demonizar o conteúdo da mensagem, como se destruir o mensageiro apagasse os fatos subliminares que ele enunciou. Assim como Darwin diagnosticou a decrepitude moral, o chanceler alemão, sem querer, apontou a decrepitude operacional de um Estado ainda refém de suas próprias ineficiências.

Belém expôs a vulnerabilidade crônica do Estado brasileiro. Faltou água, faltou comida, o trânsito paralisou, e a obra de drenagem de 8 bilhões de reais do BNDES naufragou com as primeiras chuvas. O incêndio que forçou a evacuação de um pavilhão, supostamente por um curto-circuito, foi a metáfora do curto-circuito operacional que atravessa o evento. Tudo isso diante dos olhos do mundo inteiro, enquanto o país insistia em uma autopercepção triunfal que não resiste a cinco minutos de confronto com os fatos. Não se trata aqui de “viralatismo”, expressão desgastada pelo uso renitente. Trata-se de constatação lúcida de quem conhece o país e observa as contradições que a sociedade evita enxergar.

Uma parcela significativa da opinião pública reage como sempre: não pensa, não examina, não absorve. Responde por impulso, como se culpar um líder europeu fosse catarse coletiva. É mais fácil bradar contra um estrangeiro bem preparado, líder de uma nação que caiu, levantou, reconstruiu-se e se reinventou até se tornar potência de novo, do que admitir que vivemos num território que ainda tropeça nas próprias ilusões. E assim seguimos. O cenário escancarado diante de nós, as críticas internacionais ecoando, os erros repetidos, expostos, e a incapacidade de autocrítica, intacta.

No fim, toda essa reação desmedida apenas confirma um traço persistente: o de uma nação que foge de si mesma, que teme encarar o inegável, que prefere combater a crítica para não admitir a falência de um projeto. A crítica, longe de ser ódio, é a forma frustrada de amor de quem ainda vislumbra o potencial a ser alcançado com a maturidade que teimamos em adiar. E quando vozes de todo o mundo apontam o descompasso evidente entre o que dizemos e o que entregamos, o refúgio fácil está na acusação de perseguição, complô, xenofobia e, claro, na figura conveniente do alemão.

É difícil encarar o diagnóstico. E se a resposta nacional se resume a reagir, espernear e atacar quem ousou dizer a verdade, que assim seja. O mito segue intacto, a narrativa está salva, e a realidade, como sempre, fica para depois. No imaginário inflamado da província, tudo se resolve com um milagre ou com um inimigo. No Brasil, quando a verdade incomoda, a culpa é sempre de alguém. Desta vez, a culpa foi do alemão.