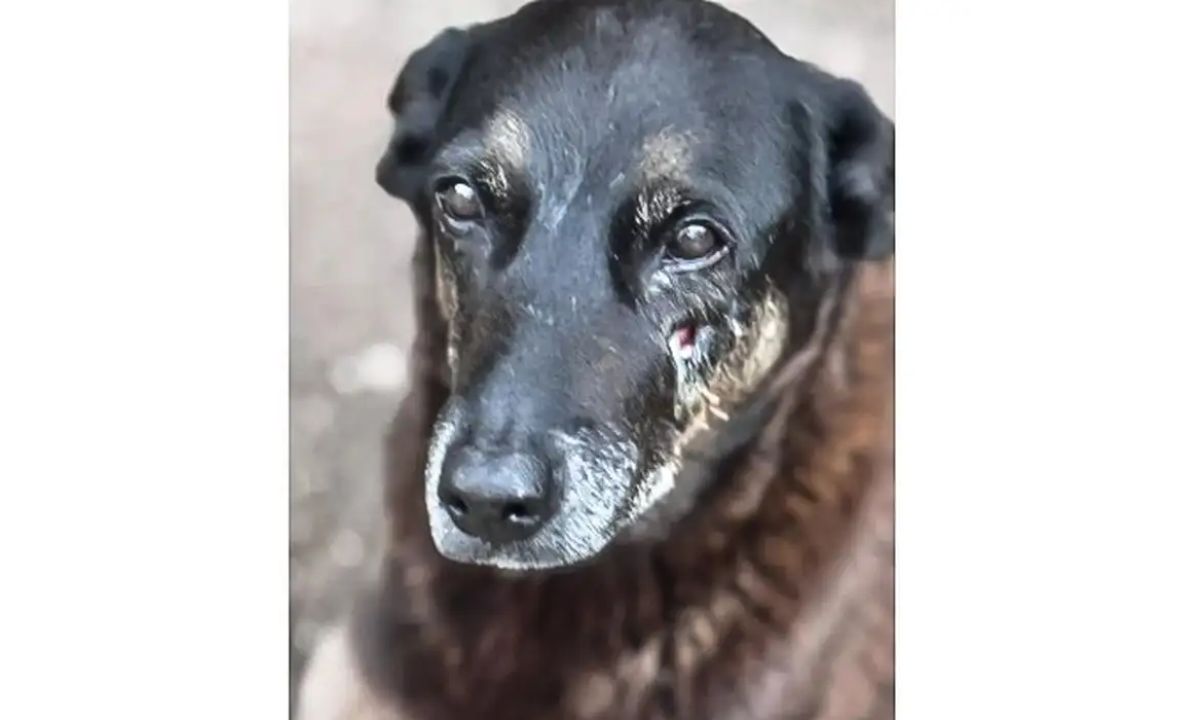

O caso do cão Orelha, em Florianópolis, explodiu como um daqueles acontecimentos que parecem atravessar a rotina e interromper o país por alguns dias. Não foi apenas a morte de um animal; foi a sensação de que algo essencial se rompeu num espaço que deveria ser comum, habitável, humano. Segundo as apurações divulgadas, Orelha era um “cão comunitário”, cuidado por moradores e comerciantes da Praia Brava há cerca de 10 anos. O episódio investigado envolve agressões atribuídas a quatro adolescentes, todos menores de idade. O animal foi socorrido e, pela gravidade do quadro, submetido à eutanásia em 5 de janeiro de 2026.

Por que isso nos atinge tanto — e tão rápido? Porque animais comunitários ocupam um lugar social raro: eles não pertencem a uma pessoa, pertencem a um vínculo. Quando um bairro alimenta, abriga, vacina, e protege um animal ao longo do tempo, ele vira uma espécie de símbolo cotidiano de confiança mínima entre estranhos. É quase um pacto silencioso: aqui, ninguém está completamente sozinho. A violência contra esse símbolo não é lida como um dano privado, é lida como profanação do que é compartilhado. A dor é do “nós”, não do “meu”. É por isso que a história ganha tração fora de Santa Catarina: ela não precisa de muitos detalhes para ser entendida, ela fala uma linguagem universal, a do frágil que foi quebrado sem necessidade.

Mas a comoção não é só compaixão, é também identidade. Em tempos de relações sociais mais aceleradas, com menos pertencimento estável, muita gente se agarra a causas que condensam, em poucos segundos, um “lado certo” e um “lado errado”. Um cão dócil, comunitário, conhecido, funciona como personagem moral perfeito: não há ambiguidade sobre sua inocência, não há negociação possível com a ideia de crueldade, não há justificativa que pareça aceitável. Isso cria um choque moral, aquele tipo de indignação que convoca o corpo a agir, a postar, a compartilhar, a exigir resposta. A sequência é conhecida: vídeo, revolta, hashtag, protesto, cobrança por punição. O Senado, por exemplo, repercutiu o caso com parlamentares defendendo endurecimento de penas para maus-tratos e cobrando responsabilização.

A partir daí, aparece um espelho mais incômodo: a nossa dificuldade de sustentar indignação com qualidade. A indignação, por si, não é virtude nem defeito; ela é energia. O problema é que energia sem direção vira espetáculo, e espetáculo vira consumo. Parte do que vemos em casos assim é uma empatia genuína, acompanhada de uma vontade legítima de que o Estado funcione, investigue, responsabilize. Outra parte é o prazer de participar de uma catarse coletiva. A internet recompensa o impulso, não a precisão. Recompensa a frase definitiva, não a pergunta cuidadosa. Recompensa o “monstro”, não o diagnóstico. E aí a dor de um fato real corre o risco de ser usada como moeda de pertencimento: eu mostro que sou bom porque odeio muito quem fez o mal.

Isso ajuda a explicar um fenômeno paralelo que costuma surgir: o punitivismo como atalho emocional. No caso Orelha, além da investigação sobre os adolescentes, houve também notícia de suspeita de coação de testemunha por familiares dos jovens, o que reforça a leitura pública de tentativa de impunidade. Em cenários assim, cresce a tentação de resolver tudo com uma resposta simples, geralmente mais punição, menos garantias, mais exposição pública. Só que a sociedade que se organiza em torno de linchamentos simbólicos não fica mais segura, ela fica mais ansiosa, e mais propensa a errar o alvo. O próprio debate público, ao lembrar que adolescentes são inimputáveis e respondem por medidas socioeducativas, vira um gatilho para discussões inflamadas sobre justiça, e muitas vezes para ataques pessoais.

E é aqui que o caso revela algo profundo em nós: nós oscilamos entre sensibilidade e desumanização com uma rapidez assustadora. Sofremos pelo animal e, quase no mesmo movimento, queremos apagar qualquer complexidade sobre quem agrediu. Quando o agressor é adolescente, a tensão aumenta, porque a nossa cultura tem dificuldades simultâneas: reconhecer a gravidade do ato e, ao mesmo tempo, reconhecer que juventude violenta é também um sintoma social, não apenas uma essência maligna. Chamar de “monstro” dá alívio, porque dispensa o trabalho de pensar em prevenção, educação emocional, responsabilização efetiva, e em como redes de privilégio, impunidade percebida, e cultura de crueldade se formam. Só que a pergunta que deveria nos perseguir é outra: que tipo de sociedade cria pessoas capazes de normalizar a agressão a um ser vivo indefeso, e por quais caminhos isso se tornou possível?

Há ainda um detalhe sociológico importante: a centralidade do “cão comunitário” faz o caso falar sobre a fragilidade do espaço público. Orelha existia porque a comunidade preenchia uma lacuna, o cuidado que deveria ser também política urbana, saúde pública, e proteção animal. Não por acaso, a repercussão do caso foi acompanhada de mudanças normativas no estado, com referência a uma lei estadual de proteção e reconhecimento de cães e gatos comunitários. Isso mostra um lado luminoso da comoção: quando a dor vira institucionalização, quando o afeto vira regra, quando a revolta vira estrutura.

Ao mesmo tempo, o caso revela como a internet costuma confundir justiça com exposição. Há uma diferença enorme entre cobrar investigação e transformar a rede em tribunal. Cobrar resposta do poder público é cidadania. Espalhar nomes, rostos, endereços, e incentivar perseguição é violência. A sociedade que diz “não naturalizemos a crueldade” precisa aplicar esse princípio também ao seu modo de reagir. Caso contrário, o episódio vira um laboratório de novos abusos, com a mesma lógica: alguém é reduzido a objeto, alguém perde a condição de pessoa, alguém vira alvo.

Também é impossível ignorar o componente de classe e status que aparece nas narrativas públicas. Quando se fala que os suspeitos são “de famílias estruturadas” ou que houve viagem, cria-se um contraste que atiça o senso de injustiça: como pode alguém com acesso, conforto, e oportunidades, escolher a crueldade? Esse espanto é compreensível, mas ele carrega uma ilusão, a de que violência é atributo exclusivo da carência. Não é. Violência é cultura, é aprendizagem, é grupo, é oportunidade de agir sem consequência, é brincadeira que vira humilhação, é desafio que vira sadismo, é a sensação de que nada vai acontecer. Em outras palavras, o caso revela o quanto ainda tratamos a empatia como ornamento, e não como competência a ser ensinada e cobrada.

Então, o que o caso do cão Orelha revela em nós? Revela que nossa capacidade de compaixão está viva, e isso é precioso. Revela que ainda reconhecemos, de forma intuitiva, que sofrimento de um ser senciente importa, como foi lembrado no próprio debate público. Revela também que estamos famintos por sentido comunitário, e que símbolos simples, como um cão cuidado por muitos, conseguem reunir pessoas que discordam sobre quase tudo. Mas revela, com a mesma força, nossas sombras: a pressa em transformar dor em espetáculo, a facilidade de confundir responsabilização com vingança, e a disposição para agir sem checar, sem medir consequência, sem perceber que “fazer justiça com as próprias mãos”, mesmo digitalmente, não é justiça.

Se quisermos honrar de verdade o que Orelha representava, o caminho mais coerente é duplo. Primeiro, exigir investigação séria e resposta institucional, sem atalhos. Segundo, transformar a emoção em compromisso: apoiar políticas de proteção animal, fortalecer canais de denúncia, financiar castração e atendimento veterinário comunitário, educar crianças e adolescentes para empatia e responsabilidade, e tratar crueldade contra animais como sinal de alerta que demanda intervenção, inclusive psicológica e socioeducativa. Isso não é passar pano, é justamente o contrário: é levar a sério o que aconteceu, para que não se repita.

No fim, talvez a pergunta mais honesta não seja “como puderam fazer isso?”, mas “o que faremos com o que isso despertou em nós?”. A resposta define se seremos apenas um país que se indigna por alguns dias, ou uma sociedade que aprende com seus choques morais e constrói proteção onde antes havia só improviso. Orelha foi um laço vivo entre pessoas que nem se conheciam. Se a gente enxergar isso, e agir a partir disso, a história deixa de ser só tragédia e vira um ponto de virada.